태국의 대표적 휴양지인 푸켓 시내를 걷고 있었어요. 한국이라면 시월의 따사로운 햇살을 만끽하며 한가로이 걷겠지만, 이곳에서 그랬다가는 금방 피부가 타버리기 쉬워요. 챙이 긴 모자며, 긴 팔 옷은 필수.

일반적으로 태국에서 섬을 나타낼 때에는 '꼬-Ko'라고 말해요. 그래서 '피피섬'은 '꼬 피피', '사무이섬'은 '꼬 사무이'라고 부른답니다. 하지만, 푸켓은 육지와 연결되는 다리가 건설되어 더이상 섬이라 부르지는 않는답니다.

그렇다고 해도 물가는 육지에 비해 비싼 편이에요. 그 중 특히 교통비가 비싸다는. 야간에 해변에서 다른 해변으로 이동할 경우, 교통수단은 한정되어 있을 뿐만 아니라 가격 또한 2, 3배 올려 부르기 예사. 그래서 여행 내내 교통비를 아끼기 위해 이런저런 방법을 강구해야 했답니다.

푸켓의 로빈슨백화점 인근을 걷다가 우연하게 자가용 택시 영업을 하는 중국인을 만났어요. 시장 인근의 처마 밑에 설치해 놓은 간판에 'Taxi for airport 300바트'이라고 적혀 있는 것을 보고 그냥 호기심에 물어봤는데 공항까지 300바트만 내면 된다고 하더군요. 일반 여행사에서는 500바트, 길거리 뚝뚝은 최하가 400바트였는데, 300바트짜리, 그것도 일반 자가용을 말이에요.

새벽에 출발하는 비행기 시간에 맞추기 위해 저녁 10시쯤 다시 돌아오기로 약속을 했어요. 그리고 난 시내 구경을 하기 위해 발걸음을 재촉했다는. 빠듯한 일정 속에 무엇이라도 하나 더 볼 욕심으로 뚝뚝이도 대절하여 시내 이곳저곳을 바삐 돌아다녔습니다. 저녁을 먹고, 인근 PC방에서 이메일 확인하고 있는데 열대성 폭우가 갑자기 또 내리기 시작하더군요. 약속장소가 멀지 않아 신발을 벗은체 배낭을 메고 무작정 뛰었답니다. 그렇게 대충 택시기사와의 약속시간을 맞출 수 있었네요.

아저씨와의 대화는 불편했어요. 여행의 막바지였기에 조금은 조용히 끝마치고 싶은 저의 소망과는 다르게 아저씨께서는 중국어를 말하는 외국인이 신기하셨던 것 같아요. 공항까지 가는 내내 이것저것 취조하듯이 물어보셨으니 말이에요.

우리들의 대화는 그렇게 지속되었답니다. 처음에는 단답형으로 대답하던 나도 비도 오는데 나 때문에 고생하시는 아저씨를 위해 이러면 안 되겠다 싶어, 조금은 장문의 대답을 하기 시작할 무렵이었어요. 갑자기 나에게 아저씨께서 물어 본 한 마디.

"아리랑 알아?"

"에?"

"아리랑 아리랑 아라리요~~, 이런 노래 말이야~"

"와~ 물론이죠. 대한민국 국민으로서 아리랑을 모를 수 있겠습니까. 그런데 어떻게 아리랑을 아세요?"

"나 예전에 한국전쟁에 참석했었어. 그때 한국인들에게 배운 거야."

"한국전쟁에요? 와~ 그런 일이 있었군요."

말로만 듣던 한국전쟁 참전용사였던거에요. 아저씨의 아리랑에 대한 애정은 사뭇 각별했어요. 전쟁 당시 배운 아리랑. 애절한 노랫가락을 들을 때면 자기도 모르게 눈물이 흐른다고 하더군요. 마치 고향을 떠난 중국인의 애절한 감정처럼, 그 슬픔을 느낄 수 있어서 좋다고 합니다.

"아리랑 시디 가지고 있어?"

"죄송합니다. 가지고 있는 것이 없어요."

"그러면 한국에서 아리랑 시디 구할 수 있어?"

"잘 모르겠지만 아마 구할 수 있을 거에요."

"그러면 한국 돌아가서 시디 좀 보내줄래? 아니면 다음에 푸켓에 올 때 가지고 오던가. 시디가 얼마쯤 하지?"

"아마 300~400바트 정도 할 거예요."

"그러면 이렇게 하자. 다음에 푸켓 올 때에 시디 가져오면 내가 우리 집에서 재워줄게. 4층짜리 건물에서 아들 네 명하고 같이 살고 있거든. 그리고 시내관광 다 공짜로 시켜주고 먹는 것도 다 제공 하고. 어때? 좋지?"

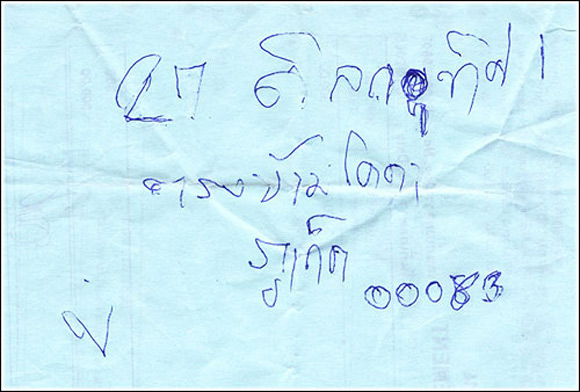

그러더니 영수증 뒷면에 자신의 집 주소를 적어주셨네요. 타이 문자를 모른다고, 차라리 이메일 주소를 가르쳐주면, 인터넷에서 다운(?)이라도 받아 보내드리겠다고 말하고 싶었지만, 쏨차이 아저씨한테 차마 그러질 못했다는. 이메일이 무엇인지, 다운이 무엇인지 잘 모르시는 그분에게 괜히 거절하는 듯한 느낌을 주고 싶지 않았기 때문에.

택시는 공항에 도착했어요. 평소라면 30분 정도면 올 것을, 대화에 집중한 나머지 중간에 길을 잃어버려 한 시간이나 더 걸렸답니다. 차에서 내리는 내가 못내 아쉬웠던 것인지, 아니면 아리랑에 대한 추억을 공유할 사람이 떠나는 아픔 때문인지, 쏨차이 아저씨는 내가 공항 안으로 들어가는 그때까지 그렇게 멀리서 나를 지켜보고 계셨어요.

과연 쏨차이 아저씨는 아직도 아리랑을 그리워하실까요? 그분이 그리워요. 기회가 되면 다시 한 번 만나고 싶어요.